Di tengah krisis multidimensi yang melanda Indonesia—mulai dari ancaman resesi, kerusakan lingkungan yang masif, hingga korupsi yang menggurita—polemik ijazah Jokowi muncul bagai badai di gelas air.

Isu ini tidak hanya tidak relevan secara substantif, tetapi juga menjadi bukti betapa masyarakat dan elite politik kita kerap terjebak dalam pertunjukan bayangan, mengabaikan masalah nyata demi memuaskan hasrat akan konflik yang artifisial.

Faktanya, Jokowi sendiri sudah tidak menjabat sebagai presiden sejak 2024, dan pengaruhnya dalam kebijakan nasional kian memudar. Namun, kita masih saja sibuk mempersoalkan dokumen akademik 40 tahun silam seolah-olah itu kunci dari segala persoalan bangsa.

Tuduhan kepalsuan ijazah Jokowi, yang digaungkan sejak 2014, telah berulang kali dipatahkan oleh verifikasi resmi UGM dan putusan pengadilan. Namun, isu ini tetap dihidupkan—bukan karena ada bukti baru atau urgensi publik, melainkan karena ia menjadi komoditas politik murah bagi kelompok yang kehilangan relevansi.

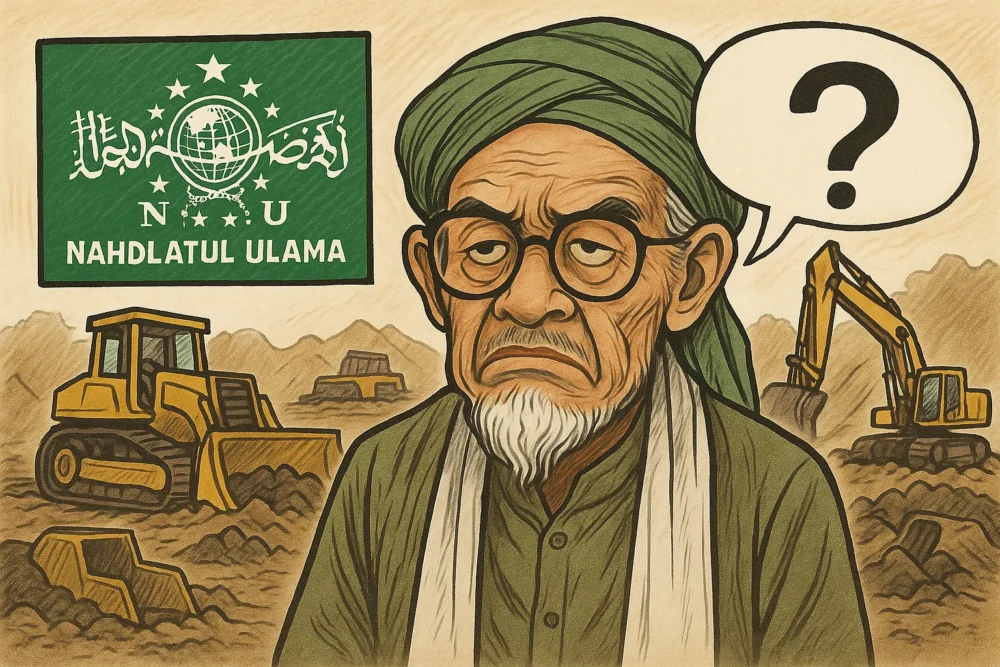

Mereka yang gagal mengkritik kebijakan Jokowi secara substansial—seperti ketimpangan pembangunan atau demokratisasi yang mandek—kini beralih ke hal-hal remeh-temeh untuk menjaga eksistensi. Alih-alih mendebat dampak UU Cipta Kerja atau deforestasi Kalimantan, kita disuguhi analisis font Times New Roman dan spekulasi foto wisuda yang absurd.

Ironisnya, Jokowi sendiri sudah menjadi figur yang tidak lagi signifikan dalam peta politik terkini. Masa jabatannya usai, kebijakannya banyak yang direvisi, dan perannya kini lebih sebagai simbol masa lalu ketimbang aktor masa kini. Namun, narasi tentang dirinya masih terus dipelihara—bukan karena pengaruhnya, melainkan karena kekosongan agenda para pengkritik.

Mereka yang dulu gagal menawarkan alternatif kebijakan kini mengais sensasi dari hal-hal yang bahkan tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari rakyat. Polemik ijazah hanyalah alat untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan kolektif dalam menyelesaikan masalah riil, harga sembako yang melambung, pengangguran usia muda, atau sistem kesehatan yang bobrok.

Yang lebih memprihatinkan adalah kesediaan publik terjun ke dalam kubangan debat ini. Media massa, yang seharusnya menjadi penjaga demokrasi, justru menjadi corong amplifikasi isu tidak penting.

Headline tentang “keanehan tanda tangan di ijazah Jokowi” ditempatkan sejajar dengan berita tentang anak-anak yang kekurangan gizi atau petani yang kehilangan lahan.

Algoritma media sosial kemudian memperburuk situasi: konten sensasional tentang ijazah palsu mendapat jutaan views, sementara diskusi tentang reformasi pendidikan atau transisi energi nyaris tak tersentuh.

Pada akhirnya, polemik ini bukan tentang Jokowi atau ijazahnya. Ini tentang mentalitas kita yang lebih tertarik pada drama ketimbang solusi, pada persona ketimbang kebijakan, pada masa lalu ketimbang masa depan. Jokowi sudah tidak penting—yang penting adalah bagaimana kita, sebagai bangsa, memilih menghabiskan waktu dan energi.

Jika hari ini kita masih sibuk mempersoalkan ijazah seorang mantan presiden, esok kita akan terus tertinggal, sibuk mengais debu sejarah sementara negara-negara lain melesat meninggalkan kita.

Isu ijazah Jokowi adalah cermin dari kemiskinan nalar publik. Kita lebih mudah terpesona oleh konspirasi daripada data, oleh sensasi daripada substansi. Jika ada yang perlu dikritik, itu bukanlah font di atas kertas, melainkan kegagalan kita membangun budaya politik yang berorientasi pada bukti, keadilan, dan kemajuan kolektif.

Sampai kapan pun, ijazah Jokowi tidak akan membuat harga cabai turun atau mencegah banjir Jakarta. Tapi obsesi kita pada hal ini justru membuktikan bahwa kita layak dijuluki bangsa yang gemar menyia-nyiakan waktu.