Madura dikenal sebagai masyarakat pekerja keras, ulet, dan pantang menyerah. Ditambah dengan dasar kemandirian yang kuat, orang Madura mampu hidup dalam berbagai sektor dan menghadapi risiko serta tantangan hidup dengan percaya diri. Inilah karakter khas kemandirian orang Madura.

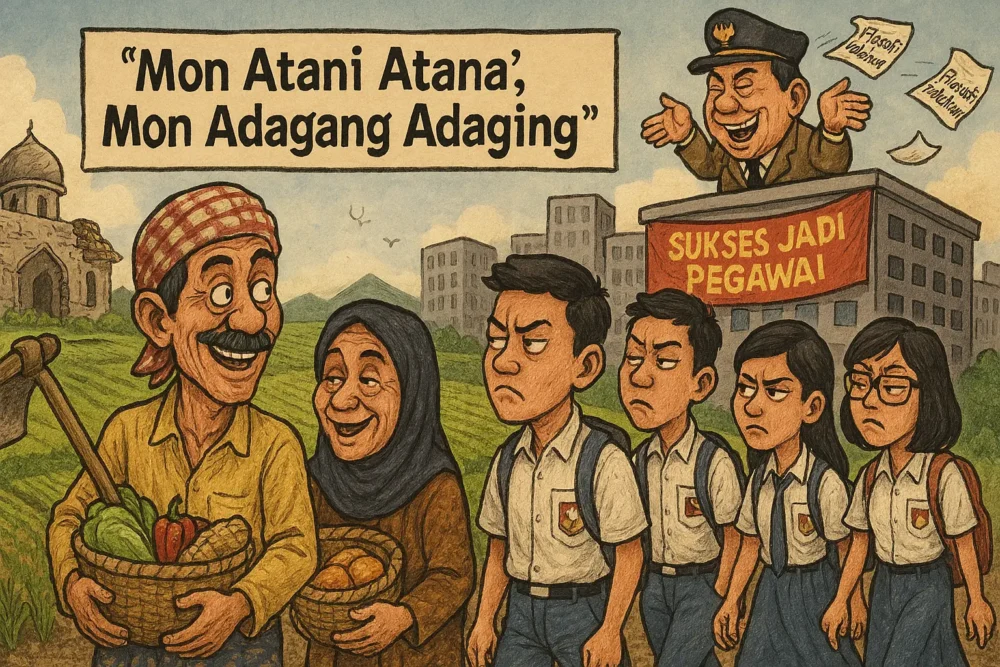

Karakter kemandirian ini berakar dari filosofi lokal: “Mon atani atana’, mon adagang adaging” (kalau bertani akan bisa makan, kalau berdagang akan sejahtera). Maka, tidak mengherankan jika orang Madura dikenal dengan karakter bertani dan berdagang, terutama ketika mereka merantau.

Karakter ini diperkuat oleh pesantren yang secara konsisten membekali para santri dengan pengetahuan pertanian dan perdagangan, baik melalui fikih pertanian dan fikih muamalat, maupun lewat penguatan ilmu agama yang mendalam. Keterampilan hidup di pesantren diterapkan langsung melalui praktik “mengabdi kepada kiai”.

Alhasil, ketika pulang, para santri tidak hanya membawa akhlak dan ilmu agama, tetapi juga keterampilan hidup dan wawasan karier—siap bertani, berdagang, dan berwirausaha karena sudah terbiasa di lingkungan pesantren.

Namun, seiring berjalannya waktu, filosofi kemandirian “Mon atani atana’, mon adagang adaging” mulai dirusak oleh feodalisme pendidikan formal yang lebih fokus mendidik murid menjadi karyawan demi memenuhi kebutuhan industri dan birokrasi. DNA kerusakan ini tampak nyata dalam pola pikir stratifikasi sosial ekonomi.

Saat siswa berseragam sekolah bertemu petani di ladang, orang yang sedang mencari rumput, atau penjual kantin, sering kali mereka memandang rendah secara sosial dan ekonomi. Padahal, sekolah seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki potensi dan ekosistem ekonomi lokal, bukan justru menjauh dari habitat ekonomi masyarakat sekitar.

Dalam skala desa, anggaran besar yang digelontorkan belum mampu membantu membangun kemandirian sosial ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia untuk memperkuat mindset dan karakter kemandirian kalah oleh proyek-proyek fisik yang sarat korupsi. Akibatnya, filosofi “Mon atani atana’, mon adagang adaging” gagal ditransformasikan menjadi perilaku nyata.

Membangun kembali kemandirian lokal sesuai filosofi orang Madura memang tidak mudah, apalagi jika menyangkut transformasi digital dalam bidang pertanian dan perdagangan. Tapi waktu belum terlambat—selama kita belum benar-benar dikuasai oleh pihak luar.

Filosofi “Mon atani atana’, mon adagang adaging” membuktikan bahwa orang Madura memiliki potensi untuk mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya secara kolektif, tanpa ketergantungan pada pihak lain. Sebuah filosofi luhur yang lahir dari DNA budaya Madura.

Lantas, langkah apa yang harus diambil agar kemandirian yang diperjuangkan oleh leluhur tetap berdiri tegak dan bisa beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan fondasi dasarnya? Dengan kata lain, bagaimana best practice pengelolaan filosofi “Mon atani atana’, mon adagang adaging” di era industri 4.0 dan society 5.0?

Sinergi Pemerintah, Pendidikan, dan Swasta

Sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta adalah kunci utama dalam menerapkan dan melestarikan kemandirian lokal. Tanpa kolaborasi yang erat di antara ketiganya, sulit untuk mentransformasikan nilai-nilai kemandirian menjadi perilaku yang konkret dan berkelanjutan.

Sinergi ini bukan sekadar soal proyek teknis, melainkan tentang membangun kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi kearifan lokal. Nilai-nilai dasar pertanian dan kewirausahaan harus dikembangkan melalui pendekatan ilmiah dan kolaboratif, demi menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang kokoh.

Pengetahuan futuristik yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan perlu disokong oleh regulasi yang mendukung, baik dari pemerintah daerah maupun desa. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta—yang masing-masing memiliki kompetensi inti—jika dipadukan dengan baik, akan menghasilkan kekuatan baru untuk mengejar ketertinggalan.

Pemerintah adalah aktor paling bertanggung jawab dalam pembangunan kemandirian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan. Tugasnya adalah menetapkan arah pembangunan sesuai potensi lokal dan menciptakan ekosistem ekonomi berbasis masyarakat.

Namun, sebelum itu, pemerintah daerah dan desa harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya sendiri, seperti memberantas korupsi, menegakkan hukum, dan memastikan keadilan sosial. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem kepercayaan dan relasi kesejahteraan masyarakat.

Dunia pendidikan juga memikul tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas SDM dan daya saing. Pendidikan seharusnya mencetak insan mandiri dengan kualitas, etos kerja, dan pengetahuan berbasis sains dan teknologi yang mampu mengelola sumber daya lokal secara optimal.

Sayangnya, pendidikan saat ini lebih sibuk dengan urusan administratif dan kepentingan industri, dan kurang menyentuh potensi lokal. Sudah waktunya pendidikan membuka mata dan kembali fokus pada pertanian serta perdagangan lokal demi membangun kemandirian masyarakat.

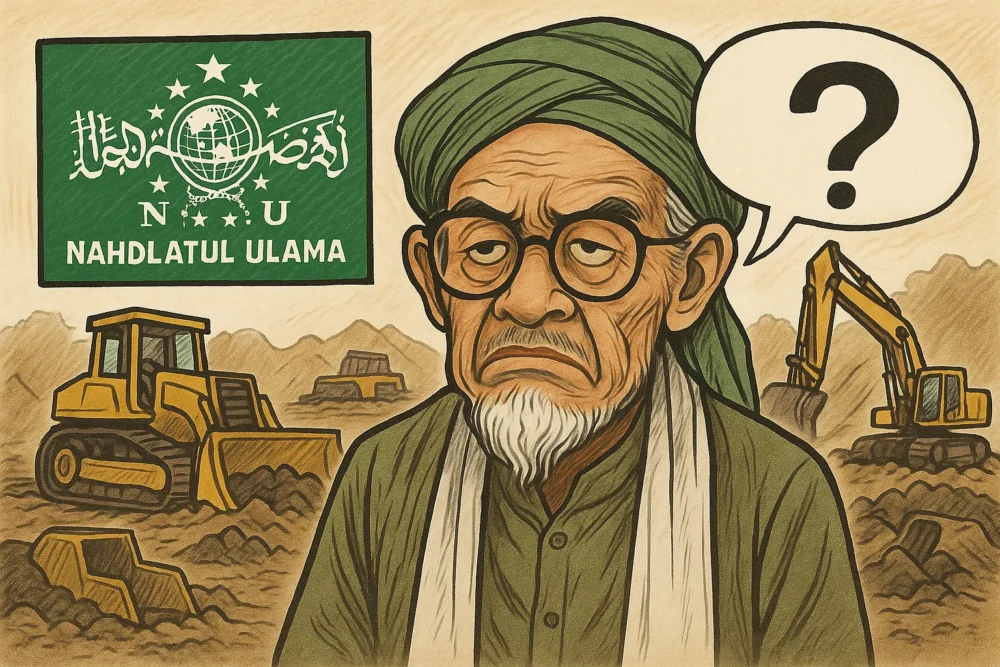

Sementara itu, sektor swasta seperti NU, komunitas-komunitas, dan organisasi kepemudaan juga memiliki peran penting dalam melahirkan terobosan inovatif yang menyelesaikan masalah riil masyarakat. Lembaga swasta dapat menciptakan culture branding yang memperkuat semangat wirausaha lokal dan menyediakan inkubasi bagi generasi muda.

Inkubasi Usaha Berbasis Teknologi

Madura memiliki potensi besar untuk menjadi masyarakat sejahtera melalui penguatan ekonomi lokal, termasuk produk-produk dengan indikasi geografis. Salah satu langkah strategis yang harus diambil adalah penyelenggaraan program inkubasi usaha berbasis teknologi.

Inkubasi usaha merupakan program pendampingan khusus untuk membantu petani dan pelaku usaha kecil mengembangkan usahanya, dengan dukungan sumber daya, mentor, serta lingkungan yang kondusif.

Layaknya menetaskan telur dalam inkubator, program ini bertujuan menghasilkan “ayam” yang berkelanjutan, bukan sekadar menjual telur untuk keuntungan jangka pendek. Inkubasi usaha memberi ruang bagi petani dan pelaku UMKM untuk berinovasi dengan iklim kreatif yang dibarengi mentoring, akses pendanaan, serta koneksi pasar.

Agar berhasil, inkubasi usaha harus dikelola secara profesional dan adaptif terhadap teknologi ramah lingkungan. Teknologi memberikan efisiensi dan kemudahan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku ekonomi lokal.

Hakim Nasution menyebut empat komponen teknologi yang harus dikuasai:

- Pertama, technoware—peralatan, mesin, dan struktur fisik yang memudahkan operasional.

- Kedua, humanware—keterampilan, kreativitas, dan kecakapan manusia dalam mengoptimalkan sumber daya.

- Ketiga, orgaware—metode dan jejaring organisasi yang mengkoordinasikan seluruh proses produktif.

- Keempat, infoware—dokumen, panduan, dan cetak biru yang mempercepat proses serta menghemat sumber daya.

Inkubasi semacam ini membuat generasi muda di negara maju justru tertarik pada sektor pertanian, kontras dengan kondisi di desa-desa kita, di mana anak muda justru enggan bertani.

Membangun Ekosistem

Mewujudkan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif adalah best practice nyata dari pengelolaan kemandirian lokal. Usaha tidak bisa berdiri sendiri. Ia memerlukan ekosistem yang saling terhubung dan saling menguatkan dalam budaya usaha yang lincah dan adaptif (agile).

Ekosistem harus dibangun dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga akses pasar. Dengan begitu, akan terbentuk sistem yang mampu mendatangkan, mengembangkan, dan menginovasikan usaha lokal secara berkelanjutan—hingga tercipta keunggulan kompetitif jangka panjang. Di sinilah pentingnya sinergi lintas sektor: pemerintah, pendidikan, dan lembaga swasta.

Filosofi “Mon atani atana’, mon adagang adaging” harus melibatkan refleksi mendalam terhadap pengalaman kemandirian masa lalu. Refleksi ini penting agar setiap individu mampu bertindak lebih mandiri, lebih tepat, dan lebih berdampak—bagi dirinya, pekerjaannya, dan kesejahteraannya.