Bayangkan Anda duduk di sebuah ruangan gelap, hanya ditemani secangkir kopi pahit dan tumpahan berita yang lebih pahit lagi. Di depan Anda, seorang pemimpin—yang konon pernah bersumpah melawan neoliberalisme—kini dengan wajah lurus tanpa malu menyatakan akan membuka keran impor selebar-lebaran, seolah-olah kebijakan itu adalah mantra sakti penyelamat ekonomi.

“Siapa yang mau impor, silakan, bebas!” teriaknya, dengan gaya seorang pedagang di pasar kaget yang baru saja menemukan trik dagang curang. Ini bukan lelucon, tapi narasi resmi dari seorang presiden yang katanya anti-penjajahan asing. Ironi macam apa lagi yang harus kita telan, selain kebijakan yang lebih mirip economic hari-kiri ketimbang strategi berbasis akal sehat?

Prabowo Subianto, sosok yang selama ini memoles citra sebagai underdog anti-kolonialisme, tiba-tiba berubah menjadi juru kampanye pasar bebas yang fanatik. Seolah lupa bahwa kata-katanya sendiri tentang “kedaulatan pangan” dan “lawan neoliberalisme” pernah membanjiri panggung kampanye. Inilah paradoks terbesar: seorang yang mengaku nasionalis, justru menggali kuburan untuk industri lokal dengan dalih “menghapus hambatan perdagangan”.

Apakah ini bentuk amnesia politik, atau justru pengakuan tak langsung bahwa semua retorika selama ini hanyalah sandiwara? Mari kita bedah perlahan, dengan pisau analisis yang tajam dan sedikit sarkasme, karena kadang kebenaran hanya bisa dicerna lewat candaan yang getir.

“Bebas Impor”, Apa Dibalik Otak Prabowo?

Pertama, mari kita berhak tanya dong, apa motif di balik wacana penghapusan kuota impor ini? Apakah Prabowo keceplosan—seperti kebiasaannya yang kerap salah ucap—atau ini adalah skenario terstruktur untuk membuka jalan bagi kepentingan asing?.

Jika kita menganggap ini sekadar slip of the tongue, maka kita sedang membicarakan presiden yang keblinger, tak paham bahwa kebijakan impor tanpa filter adalah racun bagi ekonomi negara berkembang.

Tapi jika ini disengaja, maka kita sedang menyaksikan pengkhianatan terang-terangan terhadap janji politiknya sendiri. Dua pilihan itu sama buruknya antara pemimpin yang tak kompeten atau pemimpin yang sengaja menjual negaranya.

Komisi VI DPR, melalui Anggia Ermarini, sudah membunyikan alarm: penghapusan kuota impor berpotensi membanjiri pasar domestik dengan produk asing—terutama dari negara maju seperti AS—yang akan menggilas industri dalam negeri.

Tapi rupanya, peringatan itu dianggap angin lalu. Presiden kita mungkin sedang berfantasi menjadi pahlawan pasar bebas, tapi di dunia nyata, yang terjadi adalah industri lokal akan mati perlahan, digantikan oleh barang impor yang diproduksi dengan subsidi besar-besaran dan tenaga kerja murah.

Lalu, apa bedanya kebijakan ini dengan membiarkan penjajahan ekonomi gaya baru? Bedanya, kali ini penjajahnya diundang resmi lewat kebijakan yang dibungkus jargon “kemudahan berusaha”.

Indef lewat Andry Satrio Nugroho bahkan menyebut kebijakan ini sebagai “tsunami bagi industri lokal”. Kata “tsunami” bukan hiperbola di sini. Lihatlah industri tekstil, alas kaki, dan elektronik yang sudah terkapar akibat gempuran produk China ilegal dan overcapacity.

Membuka keran impor lebih lebar sekarang ibarat menuangkan bensin ke api yang sudah membara. Investor akan lari, pabrik-pabrik tutup, dan PHK massal menjadi harga mati. Tapi entah mengapa, pemerintah seolah tak peduli.

Apakah mereka berpikir rakyat akan bertahan hidup dengan menjadi reseller produk impor? Atau mungkin ini cara halus mengurangi populasi lewat pemiskinan sistematis?

Swasembada Pangan vs. Mimpi Neoliberal

Yang paling menggelikan—atau lebih tepatnya, menyedihkan—adalah rencana penghapusan kuota impor untuk komoditas strategis seperti beras, gula, dan kedelai. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, tapi pengkhianatan terhadap cita-cita swasembada pangan yang selama ini diagung-agungkan.

Syafruddin Karimi dari Unand tepat sekali menyindir: bagaimana mungkin seorang presiden yang vokal anti-neoliberal tiba-tiba menjadi penyambung lidah IMF dan WTO?

Logika apa yang dipakai Prabowo?

Apakah dia yakin petani Indonesia akan bersemangat menanam jika hasil bumi mereka harus bersaing dengan produk impor bersubsidi, seperti memberi semangat pada bocil-bocil Indonesia yang sudah busuk otaknya. Jangan sampai ini jadi cara pintas untuk menutupi kegagalan reformasi pertanian.

Alih-alih memperbaiki infrastruktur irigasi, memberi akses teknologi, atau memberantas mafia pupuk, solusi yang ditawarkan justru impor massal. Ahh.. Punya presiden Prabowo itu beban bagi rakyat. Memang tak mudah jadi presiden, lebih tak mudah lagi kalau punya presiden macam begini.

Lalu hasilnya? Petani kecil akan gulung tikar, lahan pertanian menyusut, dan Indonesia kembali menjadi jongos pangan negara lain. Inikah yang disebut “kedaulatan pangan”?

Ironinya, kebijakan ini justru mengukuhkan neoliberalisme yang selama ini dikutuk Prabowo. Dengan membiarkan pasar dibanjiri produk asing, pemerintah secara tak langsung menyerahkan kendali pangan pada korporasi global.

Lalu, apa bedanya Prabowo sekarang dengan para pemimpin pro-globalisasi yang dulu dihinanya? Bedanya, mungkin hanya baju safari yang masih ia pertahankan sebagai simbol nasionalisme kosong. Kosong bukan berarti tidak nasionalis, tapi ya kosong saja.

Setting Politik atau Kebodohan yang Diromantisasi?

Di titik ini, kita dihadapkan pada pertanyaan kritis: apakah wacana penghapusan kuota impor ini sengaja di-setting untuk kepentingan tertentu, atau sekadar bukti bahwa pemerintahan ini tak punya roadmap ekonomi yang jelas? Mari kita jujur, kebijakan ini terlalu berisiko untuk disebut sebagai “eksperimen”.

Ini lebih mirip trial and error yang dilakukan oleh mahasiswa semester awal ekonomi, bukan keputusan seorang presiden yang punya tim ahli.

Jika ini di-setting, maka siapa dalangnya, (apakah) ada tekanan dari pihak asing yang menginginkan akses lebih besar ke pasar Indonesia atau bentuk balas budi pada oligarki dalam negeri yang bermain di bisnis impor, atau ada hubungannya dengan tarif-nya Trump?.

Jangan lupa, impor besar-besaran selalu melahirkan rente ekonomi bagi segelintir orang. Maka yang diuntungkan jika kuota impor dihapus. pasti bukan petani di Kediri atau buruh pabrik tekstil di Bandung.

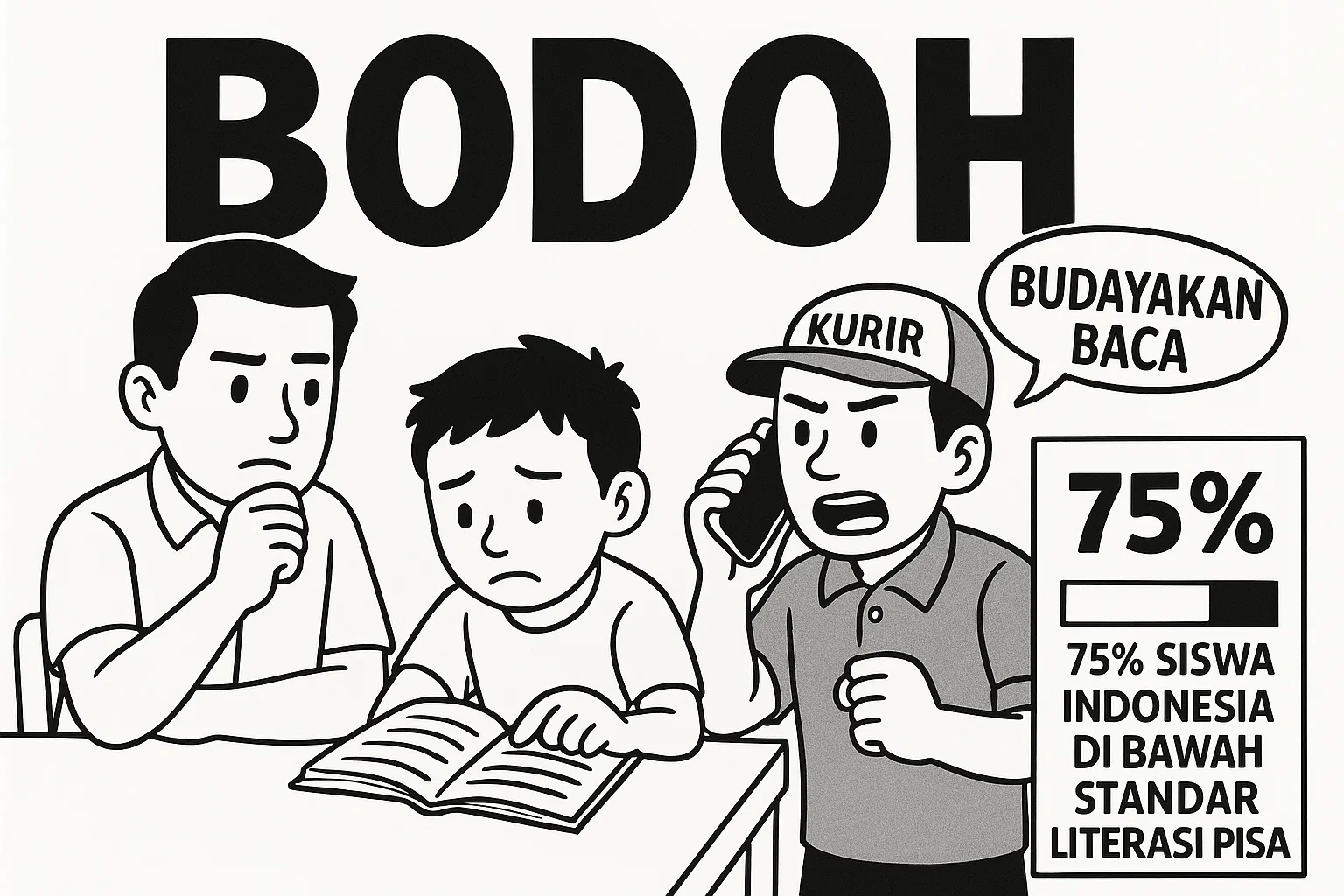

Tapi jika ini murni kebodohan, maka kita sedang dipimpin oleh orang-orang yang tak mengerti bahwa ekonomi bukanlah pasar loak di mana “semua boleh masuk asal ada duit”.

Ekonomi nasional butuh perlindungan, regulasi, dan strategi jangka panjang—bukan kebijakan asal gebuk yang malah membunuh sektor produktif. Sayangnya, pemerintah saat ini lebih tertarik pada solusi instan: impor, impor, dan impor.

Seperti pedagang palugada yang lebih memilih menjual barang titipan ketimbang memproduksi sendiri.

Kontradiksi Diri Prabowo

Pada akhirnya, wacana penghapusan kuota impor ini adalah cermin dari kepemimpinan yang terjebak dalam kontradiksi.

Prabowo, yang ingin dikenang sebagai presiden nasionalis, justru merangkul kebijakan yang menjadi tombak neoliberalisme. Ini bukan sekadar salah ucap atau kesalahan teknis, tapi kegagalan visi yang tragis.

Rakyat Indonesia layak bertanya: apa yang sebenarnya diinginkan presiden kita? Jika ia serius dengan swasembada pangan, mengapa malah membuka keran impor?

Jika ia peduli pada industri lokal, mengapa memilih kebijakan yang mematikan mereka? Atau jangan-jangan, semua retorika tentang “kedaulatan” dan “anti-penjajahan” itu hanya pencucian citra untuk menutupi agenda pro-pasar bebas?

Kita tidak butuh presiden yang bicara kasar tentang penjajahan asing, tapi kebijakannya justru memuluskan jalan bagi penjajahan itu sendiri. Kita butuh pemimpin yang konsisten: melindungi petani, mendorong industri lokal, dan menolak jadi pasar sampah produk asing.

Sayangnya, yang kita dapatkan justru pemimpin yang seperti anak kecil bermain korek api di gudang dinamit—entah karena kebodohan atau kesombongan, yang jelas rakyatlah yang akan jadi korban.

Jadi, mari kita tegaskan, kebijakan penghapusan kuota impor bukan hanya salah—ia adalah kebodohan.

Dan sejarah akan mencatatnya sebagai titik balik kehancuran ekonomi Indonesia, atau mungkin sebagai awal dari akhir karikatur kepemimpinan yang gagal paham antara nasionalisme dan neoliberalisme.

Pilih saja: Prabowo sebagai presiden yang tak paham ekonomi, atau presiden yang paham tapi sengaja membawa kita ke jurang. Keduanya sama-sama mengerikan.